中国で流行を見せる蚊を媒介とした感染症「チクングニア熱」

チクングニア熱とは?

チクングニア熱とはチクングニア熱は、チクングニアウイルス(CHIKV)によって引き起こされる蚊媒介性のウイルス性疾患です。主にネッタイシマカ(Aedes aegypti)やヒトスジシマカ(Aedes albopictus)によって媒介されます。このウイルスは1952年にタンザニアで初めて分離され、以来、アフリカ、アジア、南米、ヨーロッパなどで流行が報告されています。「チクングニア」という名前は、タンザニアのマコンデ語で「体が曲がる」という意味に由来し、激しい関節痛による姿勢の変化を表しています。

主な特徴と症状

- 感染経路: ウイルスに感染した蚊に刺されることで感染します。人から人への直接感染は確認されていません。

- 潜伏期間: 通常2~12日(多くは3~7日)。

- 主な症状:

- 高熱(39℃以上)

- 激しい関節痛(特に手足の関節)

- 発疹(約80%の患者に見られる)

- 筋肉痛、頭痛、全身倦怠感、リンパ節の腫れ

- 合併症と後遺症: 重症化や死亡はまれ(致死率1%未満)ですが、関節痛が数週間から数か月、場合によっては数年にわたって続くことがあります。一部の患者では慢性的な関節炎や重篤な合併症が報告されています。

- 治療と予防:

- 特効薬やワクチンは現時点で存在しません。対症療法(解熱剤、鎮痛剤など)で症状を緩和します。

- 予防策は蚊に刺されないこと(虫よけ剤の使用、長袖着用、蚊帳の使用、蚊の繁殖地の除去)が主です。

日本への影響日本ではチクングニア熱の国内流行は報告されておらず、主に海外からの輸入症例が確認されています。2024年までに231件、2025年3月時点でインドネシアからの帰国者1件が報告されています。ヒトスジシマカは日本にも生息しているため、輸入症例から国内での感染拡大リスクが懸念されます。

中国の被害状況(2025年8月時点)中国では、特に広東省仏山市を中心にチクングニア熱の感染が急拡大しています。以下は最新の被害状況です:

- 感染者数:

- 広東省全体で7,700人超(8月初旬時点)。

- 仏山市では7月8日に初の感染者が確認されて以降、感染者が急増。7月23日までに3,000件以上、8月初旬には6,500人超、最近1週間で約2,892人が新たに感染(そのうち2,770人が仏山市)。

- 1日あたりの新規感染者数は約400人で、拡大の勢いは続いています。

- 重症例・死亡例: 現時点で重症例や死亡例は報告されていません。

- 対策:

- 仏山市では蚊の繁殖抑制のため、湖や池に蚊の幼虫を捕食する魚5,000匹を放流。

- 広東省当局は水たまりの清掃や薬剤散布を強化し、対応を怠った飲食店やホテルに行政処分を適用。

- 一部地域でゼロコロナ政策を彷彿とさせる厳しい防疫措置が復活。薬局での発熱・関節痛関連の47種類の医薬品購入者に身元報告を義務化、大規模検査や消毒も実施。

- 国際的な反応:

- 米国CDCは中国への渡航警戒レベルを引き上げ、感染予防の強化を呼びかけ。

- 中国政府はWHOと緊密に連携し、情報共有を行っています。

- 近隣地域:

- 香港では現時点で感染報告なし。ただし、夏季の高温・多湿による蚊の増加と旅行者の移動でリスクが高まっているため、健康監視や体温検査を強化。

- マカオでは輸入症例1件が確認されています。

その他の国の感染状況(2025年8月時点)チクングニア熱は世界119カ国・地域で報告されており、約550万人が感染リスクにさらされているとWHOが警告しています。以下は主な地域の状況です:

- ブラジル: 14万件超の感染が報告され、地域別で最多。

- パキスタン: 5,000件以上の感染が確認。

- インド: 多数の感染が推定されていますが、具体的な数は不明。

- ヨーロッパ: 16カ国で約24万人の感染、90人の死亡が報告。特にフランス領レユニオン島では5万人以上が感染、28人が死亡。

- アフリカ:

- ケニア、マダガスカルなどで感染増加。米国CDCはこれらの国への渡航警戒レベルを引き上げ。

- ボリビアも感染増加国として警戒対象。

- 韓国: 2025年に国内で1件の感染報告。

- グローバルトレンド:

- WHOは2025年6月時点で14カ国・地域で22万件超、死亡約80件と報告。2004~2005年のインド洋地域での大流行(約50万人感染)に匹敵する勢いと警告。

まとめと注意点チクングニア熱はワクチンや特効薬がないため、蚊の繁殖抑制と個人レベルの予防(虫よけ剤、長袖着用など)が重要です。中国広東省での急速な感染拡大は、近隣の香港やマカオ、日本を含むアジア地域への影響が懸念されます。WHOや米国CDCは各国に対し、蚊の管理と渡航時の注意を呼びかけています。日本への旅行者や帰国者は、発熱や関節痛がある場合、速やかに医療機関を受診し、渡航歴を伝えることが推奨されます。

日本は大丈夫?

日本でのチクングニア熱の感染拡大の可能性について、以下のポイントを踏まえて説明します。1. 日本での現状

- 輸入症例が主: 日本ではこれまでチクングニア熱の国内流行(土着感染)は報告されておらず、感染者は主に海外からの輸入症例です。2006年から2016年までに89件、2024年までに231件、2025年3月時点でインドネシアからの帰国者1件が確認されています。

- 媒介蚊の存在: チクングニアウイルスを媒介するヒトスジシマカ(Aedes albopictus)は日本に広く生息しており、特に夏から秋の蚊の活動期(5月~10月)に感染リスクが高まります。

- 過去の類似事例: 2014年に東京の代々木公園でデング熱の国内感染(162件)が発生した事例があり、ヒトスジシマカが関与しました。このため、チクングニア熱も同様の条件下で国内感染が起こる可能性は否定できません。

2. 感染拡大の可能性を高める要因

- グローバルな人の移動: 日本は国際的な人の往来が多く、チクングニア熱が流行している地域(中国広東省、ブラジル、インドなど)からの旅行者や帰国者がウイルスを持ち込むリスクがあります。

- 気候変動: 温暖化によりヒトスジシマカの生息範囲が拡大し、活動期間が長くなる可能性があります。これにより、蚊がウイルスを媒介する機会が増加します。

- 免疫の欠如: 日本の人口はチクングニアウイルスに対する免疫がほぼなく、大規模な感染が起きると高い罹患率(最大75%)が予想されます。

- 都市化と蚊の繁殖: 都市部では水たまりや人工的な容器(植木鉢、ペットボトルなど)が蚊の繁殖地となりやすく、感染リスクを高めます。

3. 感染拡大の可能性を抑える要因

- 監視体制: 日本では輸入症例の監視が強化されており、検疫所や医療機関で早期発見・診断が行われています。厚生労働省や国立感染症研究所は、海外流行地からの帰国者に対し、発熱や関節痛がある場合の受診を推奨しています。

- 予防策の普及: 蚊に刺されないための対策(虫よけ剤、長袖着用、蚊の繁殖地除去)が一般に浸透しており、公衆衛生の意識が高いです。

- ワクチンの存在: 2025年2月時点で、チクングニア熱ワクチン(IXCHIQ®など)が欧米で承認されていますが、日本では未承認。ただし、将来的な導入や特別なアクセススキームでの利用可能性があります。

4. 感染拡大のリスク評価

- 可能性は低いが高まる時期に注意: 現時点で日本での大規模な土着感染の可能性は低いものの、以下の条件下でリスクが高まります:

- 蚊の活動が活発な夏~秋(特に7~9月)。

- 流行地域(例:中国広東省、ブラジル)からの輸入症例が増加した場合。

- 感染者が蚊に刺され、ウイルスが国内の蚊に広がるシナリオ(二次感染)。

- 中国の状況の影響: 中国広東省での7,700人超の感染拡大(2025年8月時点)は、日本に近い地域での流行として警戒が必要です。旅行者や帰国者がウイルスを持ち込み、ヒトスジシマカが媒介するリスクが指摘されています。

- X上の意見: 一部のX投稿では、すでに日本にウイルスが入っている可能性や、気候変動による媒介蚊の増加を懸念する声がありますが、これらは科学的根拠が不十分な意見も含まれるため、慎重な判断が必要です。

5. 感染拡大を防ぐための推奨事項

- 個人レベル:

- 流行地域への渡航者は、虫よけ剤(DEETやイカリジン含有)や長袖・長ズボンを着用し、蚊に刺されないよう注意。

- 帰国後2週間以内に発熱や関節痛が出た場合、速やかに医療機関を受診し、渡航歴を伝える。

- 社会レベル:

- 蚊の繁殖地(水たまり、容器など)の除去を徹底。

- 自治体による蚊の監視や駆除活動の強化。

- 医療機関での診断能力向上(デング熱やジカ熱との鑑別診断)。

- 国レベル:

- 輸入症例の監視強化と情報公開。

- ワクチン導入の検討や、蚊の生態調査の拡充。

6. 結論日本でのチクングニア熱の土着感染拡大の可能性は現時点で低いものの、ヒトスジシマカの存在、気候変動、国際的な人の移動により、ゼロではありません。特に蚊の活動が活発な夏季に、輸入症例から二次感染が起きるリスクが懸念されます。過去のデング熱の例を踏まえ、監視と予防策の強化が重要です。引き続き、WHOや厚生労働省の公式発表を注視し、蚊対策を徹底することでリスクを最小限に抑えられるでしょう。

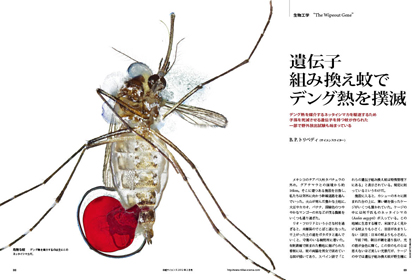

蚊といえばどこかで蚊を減らすための人工的に遺伝子操作された蚊が放たれてなかったっけ?